《不必假裝一切都好》書摘心得|當你撐不下去時,關於平靜與幸福的3個提醒

書籍資訊

- 書名:禮物經濟:所有繁茂興盛都是互惠的結果

- 原文書名:THE SERVICEBERRY: Abundance and Reciprocity in the Natural World

- 作者:羅賓・沃爾・基默爾(Robin Wall Kimmerer)

- 繪者 :約翰・伯格因(John Burgoyne)

- 譯者:劉泗翰

- 出版社:果力出版

- 出版日期:2025年

本書特別之處:當世界上的物資都是你的禮物時

《禮物經濟》帶我們重新思考:當大地上的所有物資都被視為禮物時,世界將會是什麼樣子?

植物學家的羅賓,透過觀察生態系統的循環,指出我們應該向「大自然」學習禮物經濟,只取足以生長的養分,並盡可能付出我們所能給予的。

社會如何不以金錢為核心運作,本書中有答案。

抄在筆記本裡的金句

- 大地是所有物資與服務的來源,用一種交換禮物的形式分配給眾生,贈送一個生命,藉以支持另一個生命。

- 不再將這些物資視為物品、自然資源或商品,而是一種禮物時,我們與自然世界的整個關係都會為之改觀。

- 在總是敦促我們增加消費的經濟中,認識到「足夠」是一種激進的行為。

- 用禮物來替世界命名,就會覺得自己是一個互惠網絡的會員,讓你感到開心,也會給你一份責任感。

- 回饋這份禮物的再生經濟是唯一前進的道路,我們需要遵循最古老的教師植物的引導。

書中我想記住的3個觀點

觀點一|禮物經濟的核心是感恩與互惠

作者以原住民的分享心態與植物的啟示提醒我們:人類所擁有的一切,其實都是向大地借來的禮物,而不是我們能永久佔有的資源。

不老的莓果好像純粹是這塊土地賜予的禮物,而不是我掙來的,我既沒有付費,也沒有付出勞力,以數學來計算價值,怎麼看都不是我應得的報酬。

在禮物經濟的思維下,目標是守護大地的永續,而非短時間內的利益最大化。

傳統原住民每年都要穿越自己的家園,來到替他們準備好食物的地方,他們並沒有為了自己的方便而改變土地,反而是改變自己。

如果能將乾淨的水源、孕育植物的土壤、廣袤的草原,都視為大地的禮物,我們就會生出一種敬畏之心,守護大地。

禮物經濟中的貨幣是關係,表現方式為感恩、相互依賴和持續的互惠循環。

觀點二|禮物經濟必須共榮,並在流動中持續

在傳統經濟學中,「稀少性」與「創造需求」是維繫市場的基本前提。許多行銷手法正是建立在這個思維上,例如「飢餓行銷」與「囤貨」策略,也曾有品牌選擇銷毀過季商品,只為了避免市場上商品過多而壓低價格。

這種做法的背後邏輯是:透過人為製造匱乏,才能維持商品的價值。

而在禮物經濟中則反其道而行,如果一個農家、一個獵人獲得比他們預期更多的收穫,他們的選擇會是分送、邀請鄰里來共享,難道他們不用為雨天存糧嗎?這在於思維的差異,他們將獲得農產品視為禮物,而非資源。

當禮物在社群中流動,不論是贈送者還是接收者,彼此之間都會產生信任與感恩,下次有了收成時,想到的也會是集體,而不是個人。

不過,這需要極強的社會共識與責任感,一旦有人違反就會大大打擊整個體系。

觀點三|禮物經濟能成功嗎?

許多原住民族至今仍奉行著「禮物經濟」,在他們的生活方式中,思考的單位不是「個人」或「家戶」,而是整個族群,也因為處在緊密而單純的人際網絡裡,禮物經濟得以持續運行。

但回到推行資本主義已久的社會,要讓禮物經濟重生,我們往往需要透過某些「儀式」來重新找回感恩的心。

交換的貨幣是感恩,善意是可以無限再生的資源,每次分享都會倍增,而不是隨著使用而貶值。

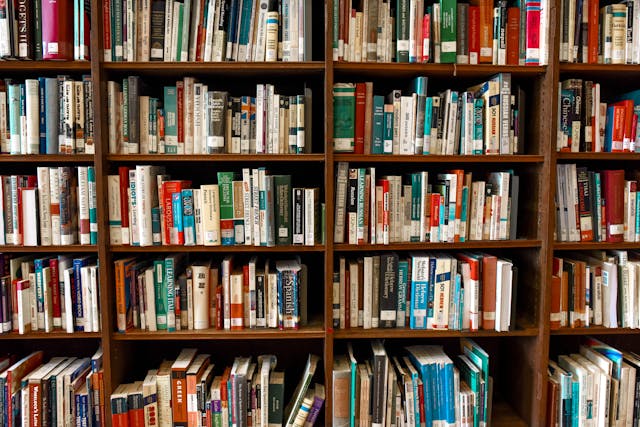

書中舉了「圖書館」作為現代禮物經濟的典範:每個人把書放在同一個空間,有需要的人就能借閱;而借書的人清楚知道這本書是「借來的」,因此會小心保存,並在閱讀完後歸還。這樣的循環之所以能運作,不只是靠制度,更靠大家對「公共利益」的共識與尊重。

本書帶給我的收穫與思考

閱讀這本書時,我感到一股感恩之情在心中流動,對這樣的世界相當嚮往,逢年過節時,我的奶奶會準備一大堆食物,而這些食物足了我們家族的人自己享用時,他也會想到隔壁的鄰里、親戚等等,那樣的畫面現在想起來真的很純樸美好。

但同時如書中所說,我也覺得這樣的世界不容易維持,相當考驗人性,書中有提到,一旦大難來臨,人們之間的禮物經濟就會自然而然的發生,我也正在思考,如果不是大災難呢?怎麼讓禮物經濟在社會中流動。

我很喜歡禮物經濟這個概念,分享給你!