書籍資訊

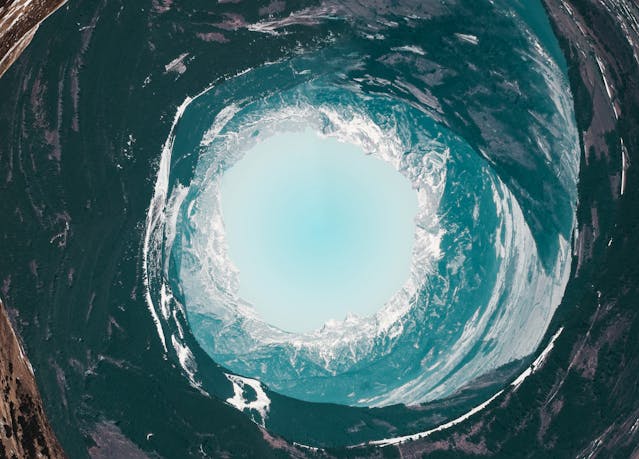

- 書名:你就是困住自己的那座山:終結自我破壞,實現自我控制

- 原文書名:The Mountain Is You

- 原文作者:Brianna Wiest(布莉安娜.魏斯特)

- 譯者:朱浩一

- 出版社:大田出版

- 出版日期:2024年

- 書籍類型:心理勵志/自我成長

本書特別之處:提出「自我破壞」的概念

《你就是困住自己的那座山》點出我們經常「明知問題所在卻無法改變」,但這真的不是我們故意為之,人類是追求熟悉而非卓越的動物。

本書主要概念為釐清「自我破壞」行為背後的動機,回到本質,才有機會改變。

抄在筆記本裡的金句

- 你的人生是什麼樣貌,其實並不重要,重要的是,你內心對自己的人生有什麼樣的感受。

- 自我破壞是你無意識需求的一種顯現,而這種需求是透過自我破壞來滿足的。

- 惟有當一切都出錯的時候,我們才會意識到一切的問題是源自於我們自身。

- 憤怒是健康的,他能夠帶我們看見一些重要的面向,甚至採取行動。

- 無論這個變化是多麼的正面,在熟悉之前,都會令人感覺不舒服。

書中我想記住的3個觀點

觀點一|自我破壞背後的自我保護心理

為什麼你總在快要成功時犯錯?《你就是困住自己的那座山》這本書,花了很多篇幅探索:行為背後的心理動機。

為什麼你總是過著財務不穩定的生活?

為什麼你無法接受「只是」當個乘客?

為什麼你總是在快要成功的時候,犯下讓自己前功盡棄的錯誤?

這些反覆出現的行為與念頭,在心理學上被稱為「模式」(Pattern),也是本書想揭示的兩個核心概念:「自我破壞」與「困住自己的那座山」。

自我破壞是你同時擁有兩種互相衝突的慾望——一種有意識,一種無意識。

你明知自己多渴望推動生活往更好的地方,卻出於某種原因而裹足不前。

這些模式後背後藏著我們害怕的事物,因此啟動了自我保護本能。

- 有錢人很自私,我不想變那樣。

- 如果我成功了,是不是就會有更多人對我有期待?

- 不想被看扁,我要掌控一切。

這些信念可能在你過去某一段人生中幫你撐過難關,即使他現在不合時宜。

我們天生不是追求快樂,而是追求熟悉的舒適感。

超出熟悉範圍的東西,即使是夢想的生活,也讓大腦產生威脅與恐懼。

要求自己立竿見影的變好,其實是一件違反人性的事情。

想像一下,你正漂浮在河裡,喘著氣生存,卻突然被拽到風景明媚的大海,但你還沒學會游泳,這片海的遼闊對你來說其實是更大的迷茫。

觀點二|我不想再這樣了:谷底才是自我療癒的起點

真正的起點是你發現你不願意餘生都在這樣的情緒中度過。

很純粹的因為,

我再也不想要經歷這樣的感受了!

很多人並不是因為什麼偉大的夢想而全力衝刺,而是厭倦,我不想再這樣下去了!

這也是我改變的起點,真的醞釀非常久。

谷底往往是療癒之旅的起點。

這不是因為我們突然間看到了光明,

不是因為那些最糟糕的日子魔法般地轉變成領悟,也不是有人把我們從自身的瘋狂中拯救出來。

另一個問題是明知道前方的道路有多正確,還是很難戰勝自己的「情緒基線」。

情緒基線:

很悲傷當然不行,但超過容忍度的快樂也不行。

心理學家蓋伊・漢德瑞克提出「上限值」,每個人對快樂、幸福與正向經驗的「耐受度」都是有限的。

可以理解成身體對溫度有耐受值,

情緒也有設定好的預設範圍。

如果你是一個習慣憂鬱的人,生活突然變順、變好,那種超出預期的「快樂」,反而可能讓你焦慮,甚至想要摧毀他。

調整情緒基線這件事情,慢慢來比較快,像愚公移山一樣,一天一點的往前走。有天,我們會發現自己已經走得很遠了!

你相信生活是什麼樣貌,你就會把生活變成那個樣貌。

觀點三|從每天的小小行動開始,改變已悄然而至

沒辦法只是一個命令,就強迫自己對於某件事情放手。

以為這很容易,就這麼放手,

一定是那種從未真真切切執著與著迷於某件事情的人。

過去的生活即使漸漸沒那麼不喜歡,

但也是自己花時間走過的路,每一步都算數,所以,要有這樣的覺悟。

這不是件容易的事情,但我不想再回去了!

恐懼不會保護你,行動才會。

擔心不會保護你,準備才會。

過度思考不會保護你,理解才會。

每一天、每一次,在小事上靠近自己一點,這些日常累積出來的正向經驗,會慢慢轉換成你的靠山。

你認為自己可以在生活中做得更好,那你可能是對的。

認為自己可以完成更多事情,

那你可能是對的。

你認為你還沒有成為真正的自己,

那你可能也是對的。

我也在努力中,三不五時的莫名焦慮讓我走兩步退一步,我鼓勵自己,正視內心的聲音,一步一步走向自己的理想生活。

本書帶給我的收穫與思考

這幾年流行「逃跑吧,逃跑雖然很丟臉,但很舒服!」,我很害怕自己是逃跑的人。

讀完這本書後,起點是什麼已經那麼不重要了,我要記得,改變這條路本來就不是那麼舒服的事情,相信自己比自己的恐懼更強大。

重要的是,我接下來要怎麼去對抗走入新生活的不安全感,繼續前行!