《中年之路》書摘心得|走進內在鍊金的幽暗旅程,讓中年危機成為轉機

書籍資訊

- 書名:《中年之路:穿越幽暗,迎向完整的內在鍊金之旅》

- 原文書名:The Middle Passage

- 作者:詹姆斯.霍利斯(James Hollis)

- 譯者:鐘穎(愛智者)

- 出版社:楓樹林出版事業有限公司

- 出版年份:2024 年

- 類型:心理學/心靈成長/自我探索

為什麼想讀這本書

一開始是被書名吸引,年近 35 歲的我,離中年不遠也不近,但始終認為「中年危機」是遲早要面對的人生課題,屆時也是躲不掉關於自我認同、人生方向與內在焦慮之類的事情吧。

另外,Hebe田馥甄在社群上推薦這本書是她的年度愛書之一,這也是我閱讀它的原因之一。

抄在筆記本裡的金句

- 我們的視角帶來我們的生活,生活反應的並非我們是誰,而是我們被制約來看待生活並做出選擇的方式。

- 由於童年時期的創傷,成年期的人格其實更像是早期經驗與生命創傷的反應,而不是一系列的選擇。

- 每個人都有神經症,我們會經驗到「我們是誰」與「我們應該是誰」這兩者的分裂。

即使事與願違,但是症狀有其意義。 - 進入中年之路唯一必要條件是去發現我們不知道自己是誰。

- 因為生命不是疾病,死亡不是懲罰,所以沒有解藥,但有一條道路,可以通往更具意義的生命。

書中我想記住的3個觀點

觀點一|我們選擇活的方式,其實是來自未曾察覺的童年制約

為什麼中年會使我們感到害怕、不安甚至是焦慮,因為那是長期壓抑的真我正在愈用力地浮現。

暫時性人格是在童年時期為了生存所發展出的模式,早在五歲以前被定型。

這來自於我們如何與父母互動、父母如何看待世界與他們與這個世界搏鬥的生存之道,這些都會漸漸內化成我們的生活方式,最終變成我們誤以為的「自己」。

現在的生活方式,往往只是童年創傷留下來的反射性反應,而不是我們真正自由地做出的選擇。

帶著童年的反射模式,我們逐漸成功走向第一成長期,也就是進入了30多歲多產的年紀。

“Every morning we get up and put on a mask that says ‘Hire me. Marry me. Trust me. Respect me.’” — James Hollis

這是成年的我們和這個世界心照不宣的契約,而中年之路最有力的打擊之一,就是我們和世界的默契失效了,現實告訴我們從來不存在這紙契約。

觀點二|當你察覺現實不對勁,你已經來到了中年之路

在書中,中年沒有明確的定義。比起年齡,更明確的指標,是我們開始問「除了我的過往,和我所扮演的角色,我究竟是誰?」那一刻。

而書中提到人的一生中會經歷多次認同重建的過程,約莫每七年一次,約是在14歲、21歲、28歲、35歲時期的模樣都不同,只是我們不一定有察覺。

中年之所以痛苦,不只是生活變難了,而是我們開始意識到:自己所扮演的角色,不再適用,卻也找不到新的樣子可以替代。

所以這整個過程勢必不會太輕鬆。原本我們的內在孩童期盼著有個英雄來拯救世界,當我們開始察覺自己的投射不實際,開始收回那些「我以為你能補足我」的期待,我們就往前邁出了一大步,走向第二成長期。

觀點三|獨處,讓陰影浮現,下定決心走向個體化

「冒著孤獨的風險來實現與自己合一,我們稱之為獨處;如果一個人要在中年之路上倖存下來,這是必不可少的。」

作者提到我們必須和自己相處,只有自己一個人,我們內在的聲音會漸漸變得清晰,直到你確定這種召喚終於大過了你對安全感的依賴。

榮格認為,個體化不是變成某種理想中的自己,而是把那些我們曾經否認、排斥、分裂的部分,一點一點整合起來,變成一個完整的人。

即使是從小小的改變開始,每天留給自己一點獨處的時間,那怕15分鐘都好,中年之路也許不會讓你成為別人眼中的成功者,但這段旅程中,你會對自己誠實、安靜地掌舵,在獨處中,那些來自深層的聲音才會浮現,我們也才終於成為自己。

這本書帶給我的收穫與思考

我讀這本書的時候很震撼,感覺這本書讓我心中某部分開始崩落,卻也因此有個出口,慢慢走向重組的過程,然後書中也提到這段過程並不容易。

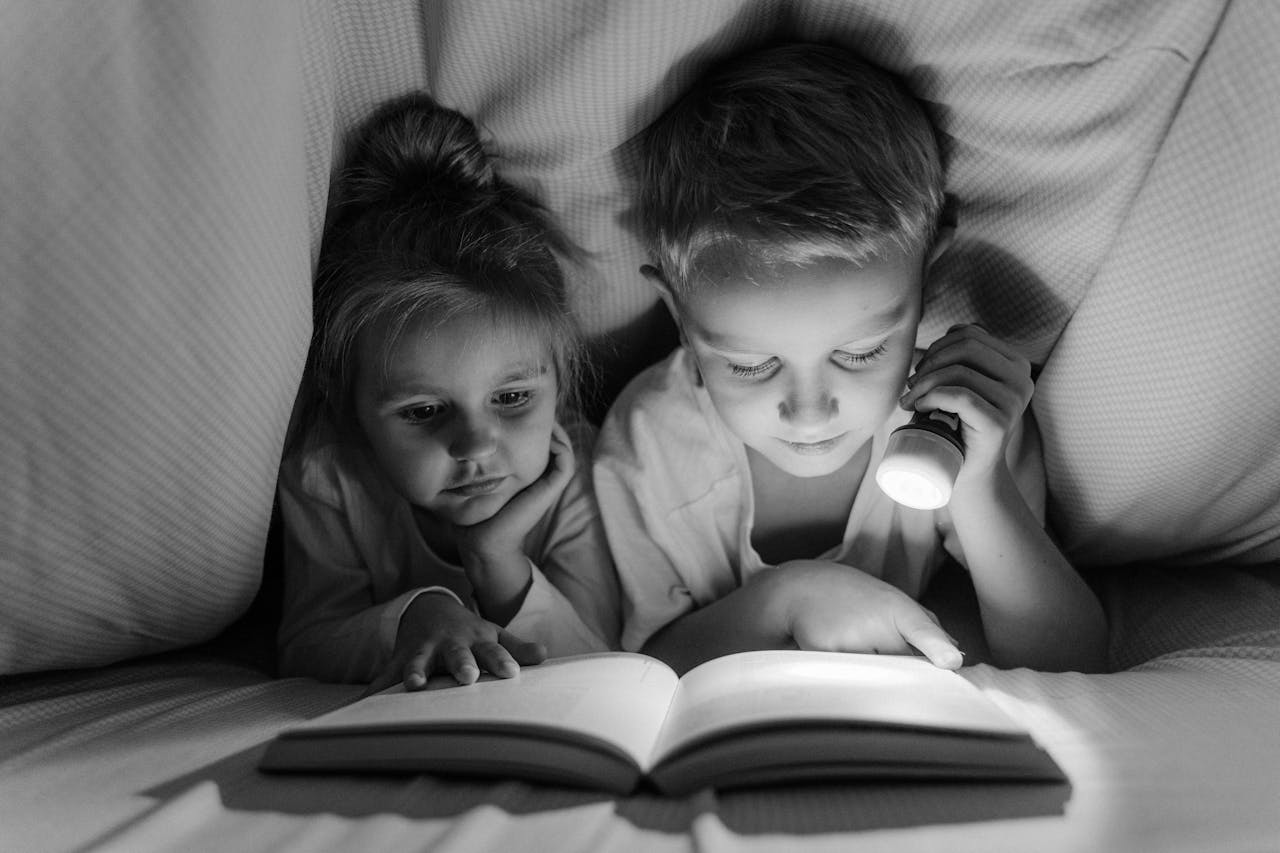

我相信我們都只是走在一個隧道中間,雖然眼前不是那麼明亮,但是可以慢慢走、摸著牆壁走,隧道的終點是一個更接近自己的生活。

希望你也喜歡這本書,雖然是中年之路,但我會把推薦給30歲的人,感覺生活外在踏實、心中卻空虛的我們。