《不必假裝一切都好》書摘心得|當你撐不下去時,關於平靜與幸福的3個提醒

孩子啊,你為什麼想學音樂?

身為一位小提琴家教老師,在每個學生的第一堂課詢問父母或孩子學琴的目的,是我一直以來的習慣,我通常會得到以下答案:

- 孩子看到小提琴演出、現場演出或同學演出,主動想學

- 家裡本來就有其他孩子在學音樂

- 為了進入學校、升學需求

我很開心的是,第一項佔大多數,因為升學的例子其實不如社會中認知的多。

許多父母聽到自己的孩子因為「好奇」開啟一個興趣,都是採取鼓勵的態度,可是,學琴這條路不容易,在真正拉出悅耳的旋律之前,孩子會放棄嗎?

在孩子的音樂之路上,父母的挑戰

身為一為小提琴老師,我想先跟父母說。

無論是你的孩子因為任何理由踏上音樂之路,都是一個很好的起點,因為他有勇氣去追尋另一個世界,而願意鼓勵、支持他嘗試的父母絕對是她最好的靠山。

但是,孩子終究是孩子,他們有他們的成長課題要面對,在可以拉出悅耳琴聲前,他們要先 面對是重複、大量的練習。

所以,因為看到同學的表演開始想學,學費繳了、琴買了,但是這件事情的新鮮感退去,孩子突然沒興致,父母要三催四請,甚至還會鬧上家庭革命。

明明是孩子自己說要學琴的,怎麼變這樣?

每一位兒童(通常是2~8歲 )多少都一定會有對未知事物的好奇心,在這個階段總會聽到孩子提出想要學各種才藝的要求,好奇心是促使兒童學習的一大動力,家長不去過度抑制並順勢讓孩子學習新才藝原本應該要是一件很棒的事情。

無奈這個階段的兒童還處於「他律」的時期,對於要每天練琴這件事,不太能夠自己主動,需要有人陪伴慢慢培養成習慣。

過少的練習會造就低落的成就感,原本興奮的小提琴課會漸漸地便成孩子的惡夢(因為會一直被糾正);如果老師昧著良心說有進步那就更糟了,小朋友會覺得自己不需要練習也能進步,更不會有動力去改變現況,造成無限輪迴的惡性循環。

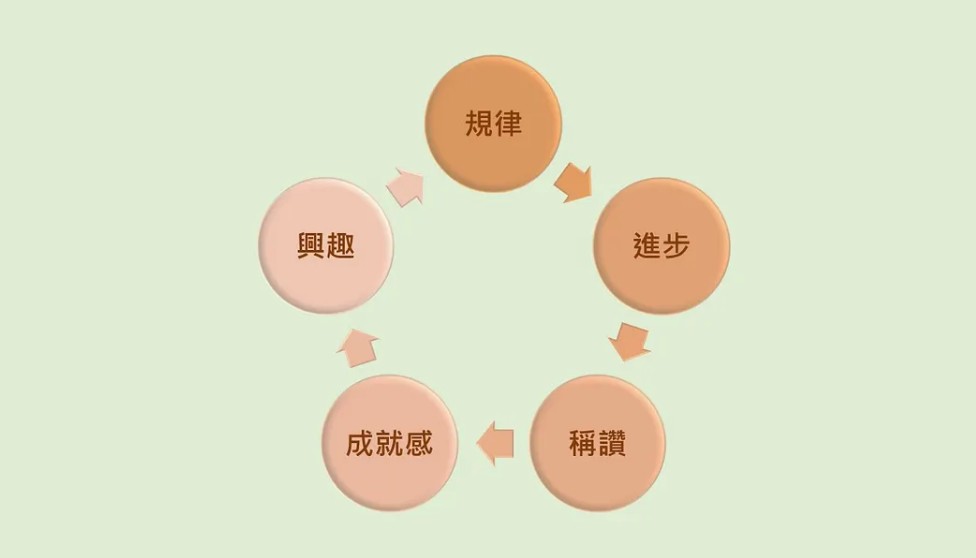

透過 5 步驟循環幫孩子建立自律與信心

這是一個簡單的循環示意圖。

興趣:

在孩子最初有學習熱忱時,打鐵趁熱是很重要的一件事。利用玩樂的方式學習,藉以維持小朋友的興趣。

切勿一開始就定下嚴格的標準或是過多的要求(拉小提琴需要同時專注於很多件不同的事物,這需要經過訓練才有辦法)。我會和學生玩找音符(練習讀譜)、開火車(運弓)、鴨子吃餅乾(握弓)等等的遊戲。

規律

有了上述一個好的開始,孩子就會在每次下課後興奮的跑去和爸媽分享這些遊戲,這時就是爸媽出動維持他們固定練琴習慣的時候了。

找幾個每周都會有空的時間(例如晚餐後的15~30分鐘,天數可視情況調整,盡量一周不要低於四天),陪孩子玩這些新學會的動作,過程中也可以有更多新的比喻或是帶入故事,讓他在不知不覺中養成固定時間練琴的習慣。

進步

演奏小提琴最基本的技能部分(也就是大家說的基本動作),只要有了一定的練習量,並搭配老師課堂間的講解、教學方法的運用,都一定會有所進步,接下來便是也頗關鍵的下一個環節。

稱讚

無論孩子進步了多少,切記一定要很明確的表示並給予肯定。很多老師和家長會覺得要用物質的獎勵才會有用,但其實一般的小朋友在成功的完成一件原本做不到的事情時,本身就會有正向的心理回饋,這時只要在一旁和他一起感受這個快樂,放大這個感受就夠孩子滿足了。

反而物質的獎勵要很小心的使用,要避免讓孩子因為過度重視物質而忽略內心原本的喜悅,進而便成為獎品而練琴而非為自己練,這會使得他變得太依賴外在增強,對長遠的學習道路來說不是一件好事。

成就感

獲得了自己以及周遭師長的肯定,是孩子成就感的最大來源。除了前一個環節所提到的適時表達讚賞,偶爾也可以安排孩子在有準備完全的情況下一個表現的機會。

簡單的例如家族中逢年過節,可以演奏助興;規模稍微大一些的如班級音樂會;再往上就是報名音樂比賽、檢定、或是參加較大型的演出。

要注意,越大的場合越要有更多的事前練習,絕對不要在沒有準備好的情況下硬逼著孩子上台,因為小朋友在台上的壓力不像大人們想像的小(可能會有少數熱愛表現的特殊例子),只要在台上表現不好一次,就很容易成為他們長期的陰影,導致對上台甚至學琴的抗拒。

我想跟你說

我們都知道,孩子能不能從學習中獲得樂趣,最重要的還是他自己,而老師和父母則是在過程中扮演輔助的角色,我相信也許一開始會不容易,但隨著孩子漸漸找到自己的成就感,自己喜歡上這件事情就是我們放手的時候了!

學音樂對孩子來說,其實更是一次追逐夢想與為自己負責的教育契機。